更新日期:2025-04-19 点击量:510

在轰鸣的车间里,当清晨升起的第一缕阳光扫过生产线,总有这么一帮人守着传统钳工台,用锉刀与零件对话——他们是机械制造的“活化石”,更是新时代工匠精神的“守夜人”。在钳工班组,这群“铁掌绣花手”用半生坚守,诠释着“钳工”二字的千斤重量。 张永平,1988年毕业于甘肃虹光技校,同年参加工作,自进厂以来一直从事一线钳工工作。多年以来,他专注于钳工技术的改进与研究,努力学习,敢于尝试和创新,不断提升自己的技能水平。他把学习和自我提高作为自己的行动准则不断充实自己。面对技术难题,不断思索,查阅大量资料,深入理解问题根源,剖析问题机理,制定出适宜的工艺流程,并予以实施。2019年被评为高级技师,并多次被平凉市和公司评为“技术能手”和“技术标兵”,他带领的钳工组也多次被评为公司的“优秀班组”。

张永平,1988年毕业于甘肃虹光技校,同年参加工作,自进厂以来一直从事一线钳工工作。多年以来,他专注于钳工技术的改进与研究,努力学习,敢于尝试和创新,不断提升自己的技能水平。他把学习和自我提高作为自己的行动准则不断充实自己。面对技术难题,不断思索,查阅大量资料,深入理解问题根源,剖析问题机理,制定出适宜的工艺流程,并予以实施。2019年被评为高级技师,并多次被平凉市和公司评为“技术能手”和“技术标兵”,他带领的钳工组也多次被评为公司的“优秀班组”。

作为高级技师的张永平,同时身兼公司“国家级技能大师工作室”牵头人,数十年如一日地坚守在科研与生产的第一线。他积极投身于公司各类产品的研发工作,经常与“劳模创新工作室”及“技能大师工作室”的技术人员共同探讨、分析并解决钳工工序中的复杂问题,为公司的设计师和工艺师提供了不可或缺的钳工基础信息。用于某型号产品装配所需的关键件,需要锉修对称度、并清根,在机床设备无法保证加工精度的情况下,经过他反复摸索、多次尝试和对比,终于探索出解决问题的办法,简化了高难度、高精度零件的加工过程,最终以自制工装+手工的方式锉出精美、合格的零件,使得该系列产品的装配良品率提高了20%左右。

在单位,同事们亲切的叫他“张高工”,这样称呼,是对他技术水平和业务素养的肯定,也是对他为人厚道乐于助人的欣赏。不管是谁,只要是工作上的事情求助于他,他都会耐心地倾听,详细地解答,从不吝啬自己的知识和经验。不仅是本工序,其它工序的员工也时常找他磨钻头、配工装、测工件,在他看来,帮助同事解决问题,不仅可以提升整个团队的工作效率,还能够促进彼此之间的学习和成长。

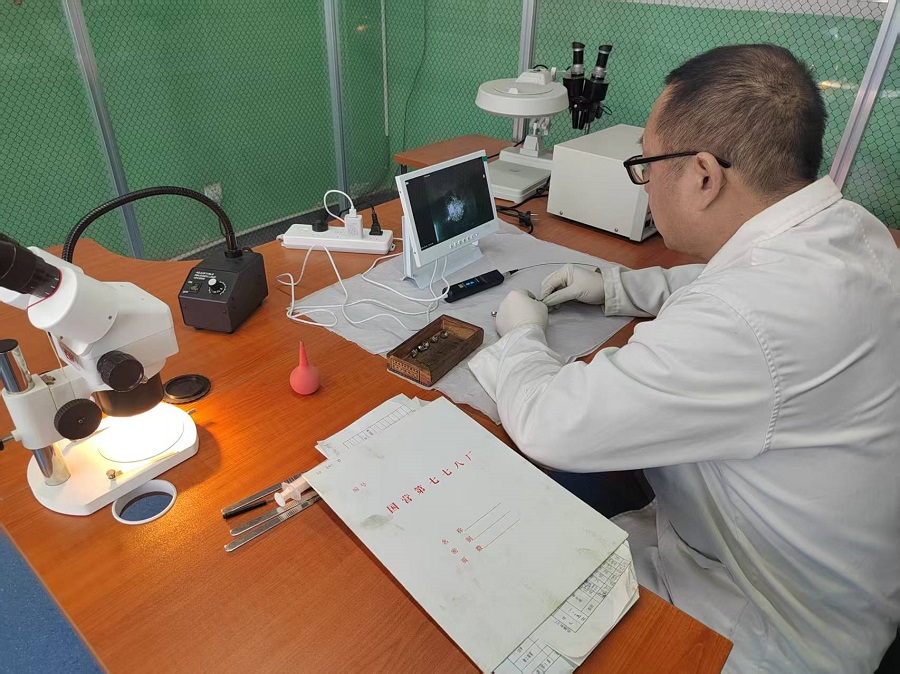

近几年公司与多家军工科研单位开展业务合作,承接的某研究所航天设备用零配件,加工要求精度高,特别对相交孔毛刺、孔底和孔壁粗糙度要求高,钳工锉修砂光难度大,而且需要在内窥镜体视显微镜下反复查看孔内光洁度、孔口毛刺是否能到达工艺要求,尤其是孔内壁需要非常精细的打磨抛光,在肉眼无法观测的情况下,加工难度非常大,极其考验操作者的技术水平。开始的几次配合,操作者使用一般锉修工具修理,用户对交付零件的相交孔及端面毛刺、孔内光洁度不满意,达不到要求。得知这一情况,张永平主动请缨,利用自己数十年的经验功底,潜心自研并多次改进锉修工具。先使用自研刮刀片,在体视显微镜下轻刮孔口及端面毛刺,直到锉修干净为止;再使用自己多日钻研出的修锉相交孔工具,配合内窥镜一点一点手工反复修整打磨,直到自己满意。在手工研磨孔内壁及孔底粗糙度时,更是考验张永平的技术水平和耐心,他夜以继日,连续几天耗在工作间,用自己一双灵巧的手和对工作的责任心,想尽各种办法,终于攻克了这一难题。经用户检验员用体视显微镜10倍放大检查,完全合格,已全部投入使用,得到了用户的高度赞赏。

从青涩学徒到到“国家技能大师工作室”牵头人,张永平用30多年光阴诠释了钳工的真谛:在别人认为“差不多”的地方做到“零差错”,在看似无解的返修难题中找到“突破口”。他手中的锉刀,不仅磨砺着金属工件,更雕刻着新时代产业工人的精神尺度。那是一种把平凡工作做到极致的坚守,更是一种照亮他人前行道路的温暖。在机械加工的世界里,他是精密的工匠,更是永不熄灭的灯塔,让钳工的星火在传承与创新中持续闪耀。